中国第三款六代机登场!美媒惊曝内幕:神秘方案将颠覆未来空战!

当美国还在为“NGAD”六代机项目争吵预算时,中国社交媒体上一张模糊的试飞照引爆全球军事圈——无垂尾、锯齿边缘、双发宽体,这架神秘战机与西工大专利设计高度吻合。

更惊人的是,这已是短短半年内中国曝光的第三款六代机原型。为何中国敢同时押注三种技术路线?背后暗藏怎样的空战革命?

美国《战区》网站最近盯上了一张在中国网络流传的飞机试飞照片。照片里那架没有垂直尾翼、机身线条如刀削般的灰色战机,被外媒分析师用红圈标出关键细节:机腹进气道、兰姆达翼尖、隐藏式喷口——这些特征与西北工业大学2023年公开的舰载机专利图纸几乎重叠。

而更让西方坐立不安的是,这架飞机既不同于沈飞被卫星拍到的“歼-50”无尾三角翼构型,也区别于成飞“歼-36”的三发飞翼布局,意味着中国可能正在同步推进三条六代机技术路线。

我们发现,此次曝光的新机型有两个关键信号。

首先是舰载机属性:双轮前起落架和短粗机身符合航母起降需求,而西工大专利中提到的“可变后掠翼”设计,恰好能解决舰载机低速起降与超音速巡航的矛盾。

其次是成本控制:相比此前两款六代机原型,新机的尺寸更接近中型战机,若搭配无人僚机使用,单机造价可能压缩至F-35水平。

这印证了去年珠海航展上中国电科专家的表态:“下一代空战体系的核心不是单一平台性能,而是用可消耗装备换取战术弹性。”

从技术路径看,中国六代机的演进逻辑正与美军形成鲜明对比。

美国空军部长肯德尔2024年曾抱怨:“NGAD项目必须二选一,国会不会为两种方案买单。”

而中国却允许沈飞、成飞甚至高校团队同台竞技——西工大航空学院内部流出的报告显示,其与成飞合作的团队已对4种六代机方案完成风洞测试。

展开全文

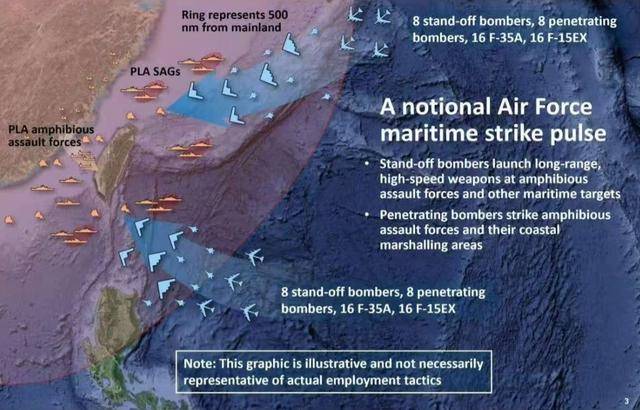

这种“赛马机制”背后是残酷的战术需求:台海冲突中,解放军需要能在冲绳至关岛建立“禁飞区”的机型,但缺乏海外基地意味着战机必须有3倍于美军的续航效率。

前空军装备专家王明志曾指出:“未来西太平洋的制空权,取决于谁能用更低的成本维持更长时间的空中存在。”

值得注意的是,三款原型机暴露出中国对六代机定位的分化。

沈飞的“歼-50”侧重空优格斗,延续了歼-20的敏捷性基因;成飞的“歼-36”像隐形轰炸机,内置弹舱可携带4枚超远程霹雳-21导弹;而西工大方案则剑指舰载与无人协同,其锯齿状尾翼设计被怀疑是专为量子雷达兼容性优化。

这种多元化发展恰好对应了解放军“三线作战”构想:东海方向需要舰载机前出压制,南海需长航时无人机巡逻,而高原机场则依赖重型战机快速反应。

美国战略与国际研究中心(CSIS)的兵推报告指出,若中国在2030年前部署200架六代机配合忠诚僚机,美军在亚太的空中优势窗口期将缩短至72小时。

这种压迫感让五角大楼加速推进CCA无人机项目,但其首架原型机直到2024年7月才试飞,比中国同类产品晚了至少18个月。

更令西方焦虑的是中国工业体系的爆发力——成飞脉动生产线改造后,歼-20年产量已突破100架,这种产能若复制到六代机项目,可能使中美装备代差在2035年前彻底逆转。

站在未来维度看,中国航空业的这次跃迁藏着更深的战略。

上世纪90年代,解放军飞行员曾用歼-8II对抗F-22的模拟战损比是1:12;到歼-20服役时,这个数字变成1:3;而六代机时代,游戏规则正在改写。

所以,当美国还在纠结有人机是否带无人机时,中国已经把有人机、无人机、舰载机、陆基机全部纳入六代机体系设计。

这种全维度思维,某种程度上源于中国特殊的压力测试——没有哪个国家像中国这样,需要同时应对航母战斗群、岛链基地和核威慑的三重挑战。

未来五年,西太平洋的天空将上演一场静默的革命。

中国六代机可能不会像苏-57那样炫耀超机动,也不会如B-21般追求全球打击,但它们会用另一种神秘方式定义空战,:通过数据链将预警机、无人机、舰艇编织成一张智能猎杀网,让闯入者像落入蛛网的飞虫般无力挣扎,而这必将颠覆未来空战!

正如我军退役将领戴旭所言:“我们不再追赶别人的标准,现在轮到他们研究我们的尾焰了。”

评论